OMSは、Eコマースの発展、特にマルチチャネル運用の効率化を目的に約20年前に発明されました。 いわゆる旧型と言われるシステムが多く利用されているのが現状です。近年のOMSの急速に進化していることはあまり知られていません。OMSの最新トレンドと最先端のRPA機能付きOMSの概要、メリットを中心に解説いたします。

- 1. OMSとは?

- 2. OMSの最新トレンド

- 3. 最新のOMS(OMS+WMS)とは?

- 4. RPA機能付きOMSとは?一般的なOMSとの違いとメリット

- 5. お悩み別のおすすめシステム

- 6. まとめ

OMSとは?

OMSとは、Order Management Systemの略称で、EC運営に使われる受注管理システムです。日本のECの歴史は、2000年ころに楽天の誕生とともに始まります。その後、AmazonやYahooなどのモールやShopserveなどのASPが誕生して、マルチチャネル(多店舗)型の販売時代を迎えます。この際に、受注処理や在庫値の書き換えで、多大なる人力工数がかかりました。それらの悩みを改善するために誕生したのが、OMS(受注管理システム)です。OMSの目的は、マルチチャネルの受注処理業務を効率化するものと定義できます。

”それでは、受注処理の定義とはどのようなものでしょうか?”

受注処理とは、受注した注文が出荷していいかどうかをチェック、または、修正する処理と定義します。例えば、注文の備考欄に何か記載があった場合、チェックしないで出荷したら、クレームとなる可能性があります。支払方法が現金振込みの場合、入金確認をチェックしないで出荷すると代金回収ができなくなるリスクがあります。正しい受注処理が行われない場合、「クレームの発生」「損失の発生」リスクが高まり、店舗経営上最も重要な業務の一つと考えられます。注文数が少ない場合は、人力によりチェック、修正ができましたが、売上の多い店舗では、増人的な業務となることと出荷作業の待ち時間となることから、経営上の大きな悩みとなっています。

これらの悩みを解決するためにOMSが誕生して、顧客の課題に最適化することで進化しています。

OMSの最新トレンド

OMSのイノベーションの歴史を以下にまとめます。2017年ころに大きなイノベーションが起きています。しかしながら、以前から利用しているユーザーは現状に満足しており、情報のアップデートがなされてない問題があります。OMS+WMS一体型以降、SCMの実現に向かって進化が進んでいます。

-

〜2000年一元管理

-

2008年クラウド化、在庫ロボット、確認待ち機能

-

2010年〜API連携

-

2017年〜OMS+WMS一体型の登場

-

2020年〜【次世代型】RPA内蔵型の登場

-

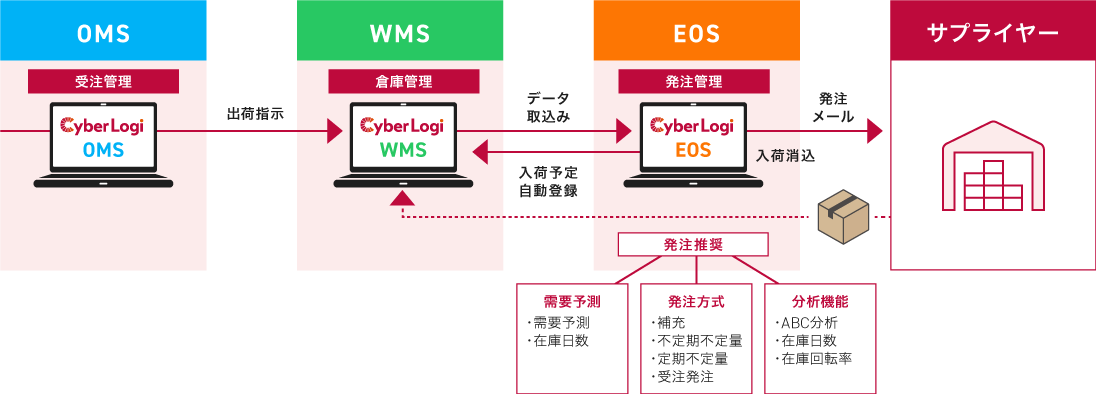

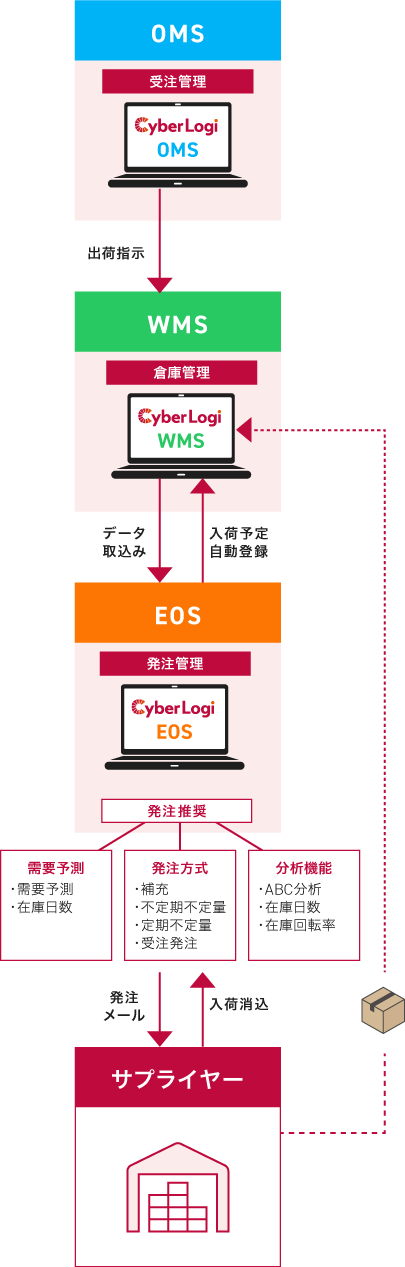

2023年〜【次世代型】OMS+WMS+EOS一体型の登場※SCMの実現

Eコマース業界は、デジタルマーケティングなど販売や決済にかかわるテクノロジーは進んでいますが、ロジスティクスやSCM分野ではB2B業界に比べて大きく遅れています。今後、EC業界にもSCMに着目する企業が増加すると予想されます。

最新のOMS(OMS+WMS)とは

2017年以降のOMSのイノベーションとしてOMS+WMS一体型が生まれ導入が進んでいる理由は、APIの普及・浸透と若い経営者が多いD2Cを中心に「自動出荷ニーズ」が増加していることによるものと考えられます。欧米では、受注データを人間が加工するのを嫌う文化で、当たり前に行われていた自動出荷が日本でも主流となってきています。

「自動出荷」を実現するには、 OMS+WMS一体型のシステム構成が不可欠となります。OMSとWMSでAPI連携も不要となりますし、OMSとWMSを連携するだけの自動出荷システムも不要となります。商品マスタの2重管理も不要であるので、いいことずくめです。これらのシステム利用者は、若い経営者が多いので、手作業や無駄を嫌う欧米的な考えに近いことが導入数を増加させていると考えられます。OMS+WMSの利用料金がOMS単体の料金とそれほど変わらないことはあまり知れておりません。

ECのバックオフィスシステムとしては、今後もOMS+WMS一体型利用流れは加速するものと考えられます。

RPA機能付きOMSとは?一般的なOMSとの違いとメリット

労働力不足が顕著となり、ホワイトカラーの生産性向上が叫ばれ、各業界でRPAの導入が進んでいます。しかしながら、ECの事務処理は特殊であり、一般的なクラウド型RPAを利用するのが難しいのが現状です。ECの受注処理を自動化するには、OMSにRPA機能を実装するのが最も理にかなったやり方であると考えられます。

”それでは、RPA機能付きOMSとはどのようなものでしょうか?”

受注処理業務プロセスを可視化すると以下のようになります。

- ①

- Condition(複合条件チェック)

- ある条件(複合的条件)に該当するかチェックを行う。

- ②

- Data Processing (データ自動加工)

- ③

- Action(処理実行)

”確認待ち機能プロセスとの違いとはどのようなものでしょうか?”

- ①

- Filter(単一条件チェック)

- ②

- Stop(確認待ち停止)

- ③

- Human Power(人間の目視確認及び手作業データ修正)

単一条件の停止のみが機械の仕事です。それ以外は、すべて人間が行わなくてはいけません。いわゆる半自動化と言えると思います。

”一般的なOMSに比べたメリットとは?”

1日に200件の人力受注処理が必要な場合、1件3分と仮定すると600分=10時間が必要となります。こちらをロボット化できると1日10時間の事務処理作業が不要となります。ロボット化することで、ヒューマンエラーや属人的な業務からの解放効果があります。人手不足の現在、こちらの需要の方が多いかもしれません。

お悩み別のおすすめシステム

ここまで、OMSのトレンドと次世代型OMSの紹介、そのリットをご紹介してきました。最後によくあるお悩みを例に、どのようにステムを選択すればよいかをご紹介いたします。

-

- ケース1自社倉庫で出荷する場合

- OMS+WMS一体型の利用がおすすめです。OMS単体利用料と同等、またはそれ以下で利用が可能で、導入以後、すぐにコストダウンできます。商品マスタ2重管理が不要、API連携も不要なので、データ連携速度も速く、倉庫に入荷・返品分在庫をリアルタイムにモール・カートの販売可能在庫に反映させることができます。

- OMS(RPA機能付き)+WMS一体型を利用することでさらに人件費の削減が可能です。

-

- ケース2受注処理事務員が採用が不安な場合

- OMS(RPA機能付き)+WMS一体型を利用することで解決が可能です。 属人的な受注処理をRPAに覚えさせることで、単純作業の運用が可能となります。属人的な事務処理がなくなり、誰でもできる簡単な作業が多くなり、引継ぎ作業も容易になるでしょう。

-

- ケース3倉庫を外注している場合

- OMS+WMS一体型の利用がおすすめです。 OMSとWMSを別々に契約する場合、2つのシステムをECと倉庫で別々に運用するので、業務が複雑化して問題となる可能性や無駄な作業が多くなります。コストダウンも可能で、システム設定や導入業務も各段にシンプルになります。

まとめ

いかがでしたか。OMSトレンドや次世代型OMSの特長や違い、利用のメリットについてご理解いただけたでしょうか。OMSはECの拡大において欠かせないものになっています。OMSは20年前から存在するレガシーなシステムです。古いシステムに使い慣れた人は、現状に満足して、効率化、自動化、属人性排除などの問題意思を持つことが少ないのが現状です。

OMS+WMS一体型やRPA内蔵型OMSの情報も一度取り寄せたり、トライアルをしてみることをお勧めします。お悩みにあわせて気になるシステム会社にお問い合わせされてみてはいかがでしょうか。